Июньский (1931 г.) пленум ЦК ВЛП(б) среди прочих своих исторических решений дал установку: широко развернуть работу по развитию зеленых насаждений, разбивке бульваров, превращению городских лесных массивов в образцовые парки культуры и отдыха. Следуя предначертаниям партии, донецкие власти в том же 1931 году закладывают городской парк, впоследствии — имени Щербакова, видного советского партийного и государственного деятеля, секретаря Донецкого обкома.

Читаем изданную в 1955 году книгу Т. Гузенко «Парки Донбасса»: «Как и всем советские парки, парки Донбасса, рассчитанные на обслуживание широких слоев трудящихся, получают новое содержание, коренным образом отличающее их от дореволюционных парков и садов. Они становятся местом культурного отдыха, воспитания и оздоровления трудящихся. В связи с этим появляется совершенно новая архитектурно — планировочная структура парков. Вместо узких дорожек интимного характера в частновладельческих парковых массивах, в парках культуры и отдыха создаются широкие и просторные аллеи и площади, сооружаются монументальные входы, массовые зрелищные сооружения, предназначенные для обслуживания большого количества посетителей».

Цитата пышет таким разоблачительным жаром, что есть смысл вернуть в эпоху «частновладельческих парковых массивов», по поводу «интимности» дорожек которых так гневно проезжается крестный отец нескольких ПКиО нашего региона Т. Гузенко. Итак, дореволюционная Юзовка. Еще один (правда, более известный) разоблачитель, писатель А. Серафимович, не увидел здесь ничего, кроме покосившихся хибар, заводских труб, чахлых одиноких деревец и уныло — безбрежной черной степи. Видимо, разглядеть остальное помешало пролетарское мировозрение.

Все началось с городского собора. По всем архитектурным и человеческим нормам, он не мог стоять посреди степи. Поэтому у его стен был запроектирован сквер. Правда, небольшой, но удивительно уютный, как и полагалось, наводящий на размышления о нетленном. Разумеется, парком этот сквер нельзя было считать даже условно. Не предназначался он для гуляний и прочего праздношатания. А по мере роста Юзовки необходимость именно в парке возрастала.

И на рубеже веков появляется — под стандартным для тех времен названием «городской сад». Сравнительно небольшой по площади, он был сработан аккуратно, аллеи его были прямы, зелень — свежа, дорожки — чисты и, что там греха таить, действительно интимны, черт подери! Всем своим видом горсад рождал в душе какую-то романтику. Недаром очень скоро он стал общепризнанным местом свиданий, причем не только любовных, но и политических. Да, именно здесь встречались по своим важным делам юзовские революционные борцы за народной счастье.

Долго, очень долго городской сад сохранял свою уникальную притягательность для жителей Юзовки (Сталино). Даже после появления парка Щербакова он некоторое время с успехом выполнял функцию места для мирных, врачующих душу прогулок. Впоследствии он обрел иной, милый сердцу колорит: здесь устраивались регулярные выставки цветов. Это было по-настоящему красиво! Тогдашнее население, не столь обремененное зрелищами, посещало выставки с большой охотой. На них выбирались всей семьей, как на праздничное гулянье.

В 1932 году (еще одна реакция на упомянутый выше партийный пленум) сносится малоэстетическая каменная ограда горсада. Вместо нее устанавливается декоративная литая чугунная решетка. Рассказывают, что ее узор был снят с ограды питерского Летнего сада, для чего группа мастеров специально ездила в Ленинград для изучения оригинала. Так это или нет — в любом случае, решетка радовала глаз. Не было, наверное, в городе ни одного нормального человека, которому бы она мешала. Тем не менее, нашлись руководящие лица, распорядившиеся ее убрать. Внятного объяснения этой акции так и не прозвучало. Да и могло ли прозвучать? Кто осмелился бы возражать против высокого решения?

Сейчас название «горсад» существуешь лишь в названии троллейбусной остановки, иногда прорывающемся у водителей со стажем. Но что кроется за этим названием, знает не так уж много людей. Территорию горсада считают часть парка Щербакова. По сути дела, теперь так оно и есть, хотя формально эта территория, ограниченная Университетской, проспектом Павших Коммунаров и подъездными путями ДМЗ, парку не подчинена.

Но вернемся в 1931 год. Центральный парк города решено было закладывать на открытом участке степи, который вздымался непосредственно за речкой Бахмутка, у так называемой Скоморошной балки. В то время по Бахмутке начиналось формирование каскада водохранилищ. Нынешний первый городской пруд тогда уже существовал и выступал отправной точкой этого каскада.

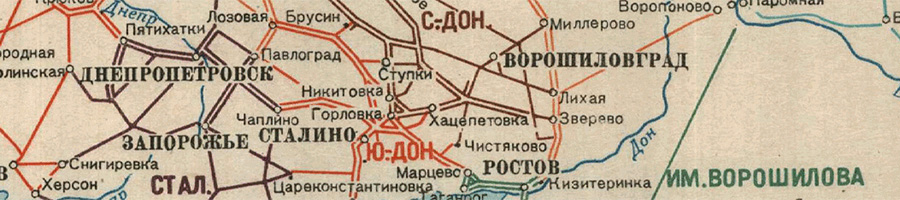

Вообще, градостроительные проекты 30- х годов предусматривали в качестве основного принципа реконструкции и развития Сталино его максимально возможное заселение. Первый генплан, разработанный в 1932 году, содержал программу создания зон отдыха на четырех городских прудах и водохранилища на Кальмиусе. Последнее должно было состоять из пяти частей. Две их них, место расположения которых определялся отрезок реки за Гладковкой, так и не возникли — а ведь, согласно плану, именно вокруг них намеревались развернуть грандиозный лесной массив.

Вся эта система называлась «два мощных водно — зеленых диаметра». Ее реализация позволяла органично расчленить город на три сектора. И, хоть в жизнь план был проведен не вполне, структура центра города сама идея все-таки определила. Добавим, что в идеала план предусматривал наличие на перспективу 58,07 квадратных метров зеленых насаждений на каждого жителя города.

Но вернемся еще раз к моменту закладки и парка Щербакова. Покрыть зелеными насаждениями отведенную территорию в 120 гектаров представлялось делом слишком длительным. Для ускорения прибегли к методу народного энтузиазма. Высадку деревьев и кустарников производило население, не последнюю роль среди которого играли школьники. Вскоре на склонах первого пруда закурчавились молодые кроны — и ландшафт ожил. Ранее, надо признать, картина этого берега, какой она виделась из центра города, не впечатляла: неокультуренные склоны балки, поросшие диким кустарником и редкими деревьями, а в дальней дымке угадывались силуэты промпредприятий Смолянки. Кстати, отмечалось, что на склонах отведенных под парк, до революции собирались на свои маевки юзовские рабочие.

При посадке стремились соблюдать разнообразие. И добились цели. Уже после войны в парке содержалось около сотни названий древесных и кустарниковых пород, что делало его наиболее ценным в Донбассе.

О довоенной истории парка Щербакова сохранилось мало свидетельств. Тогда он еще не стал для горожан привычным, воспринимался как местная экзотика. Хотя, конечно, катание на лодке по первому пруду в качестве отдыха практиковалось и до войны.

Зато в послевоенные десятилетия здесь стало оживленно. Восстанавливать парк, пострадавший от боевых действий, начали чуть ли не сразу после изгнания немцев из Сталино. Был сооружен первый мост через пруд — на понтонах, силами воинов — освободителей. Впоследствии его заменили более основательным — на стационарных опорах, но деревянным. Дроки угрожающие скрипели, кое-где болтались, и для слабонервных проход по мосту сопрягался с определенными острыми ощущениями.

К середине 50-х парковый, будем говорить, ансамбль в общем и целом сформировался. Доминирующим его элементов стала белая фигура Отца Народов, водруженная как раз напротив моста. Иосиф Виссарионович стоял в обрамлении шаровидной акации, и пройти мим него, не заметив, было невозможно. Чего и добивались. За спиной вождя виднелся фонтан, вершину которого тогда еще составляло скульптурное изображение группы атлетов, держащих в вытянутых руках вазу. Далее -все в нынешнем виде: затейливая лестница с балюстрадой и фигурами обоеполых физкультурников по бокам. И, наконец, стадион «Шахтер» — правда, еще без второго яруса.

Главной задачей парка являлось максимально полнее вовлечь каждого посетителя в культурный отдых. Разумеется, никто у посетителя не спрашивал, как именно он желает отдохнуть. Формы времяпрепровождения навязывались. Но люди в большинстве своем были в этим согласны. Массовик — затейник, моловший языком не хуже какого-нибудь Бубы Касторского, организовывал танцы в районе фонтана, на импровизированной помосте. Этот человек был так назойливо активен, что устоять под его напором могли только люди с железной выдержкой. Танцевали самозабвенно, иногда даже заходились. Один темпераментный чечеточник из толпы, нещадно избивая ногами помост, дотанцевался до конфуза, у него лопнула подтяжка, держащая носок (необходимо уточнить, что тогда такими подтяжками пользовались практически все, ибо носи с эластичной резинкой оставались неслыханным достижением прогресса).

С незапамятных времен для особо отважных за этой территорией, которая сейчас отдана лодочной станции, функционировала парашютная вышка. Неизвестно, что требовало большей смелости — сам прыжок или подъем на вышку по шаткой лестнице. Собственно, парашют на отважного надевали камуфляжа ради: прыжок обеспечивал не он, а система тросов. В 70-е вышка перестала испытывать дончан на смелость. В народе слышалось: ее прикрыли, потому что сорвался очередной лихач. Впрочем, слухи на эту тему возникали с редкой регулярностью на протяжении всего существования вышки.

В парке Щербакова можно было отдать душу демону азарта. Здесь играли на деньги в бильярд, а также в домино. Понятно, официально это запрещалось. Бильярдный зал одно время находился над байдарочной станцией. Игра на деньги чревата всякими конфликтами. Завсегдатаи бильярдных, а также доминошных собраний, имевшие звучные клички типа Верблюд, рассказывали, что в случае злостного отказа выплатить проигрыш клиенту порой даже «давали ножа». Кстати, прокат бильярдного инвентаря стоил 50 копеек в час.

Приблатненный народ (либо народ, старавшийся казаться приблатненным) был предоставлен в изобилии. Прежде всего — на танцах. Танцплощадка находилась на нынешнем месте, но была огорожена штакетником. Здесь «отвязанные» выбрасывали всевозможные фортели. Территория парка в силу большого количества закутков считалась идеальным местом для разборок, поводом к которым порой служил дележ сфер влияния: юные бойцы с Александровки отстаивали свои права на контроль над здешней местностью. Отметим: схватки не отличались кровожадностью последующих десятилетий. Если сегодня целью драки почти всегда является физическое повреждение противника, то в те времена нанести увечье, да еще, не дай Бог, не по правилам — считалось несмываемым позором. Хотя, конечно, случалось всякое.

Лодочная станция располагалась у моста — с той стороны, где теперь к берегу выходит кафе. Катались по водной глади, грести старались обязательно шикарно — с «оттяжкой», заложив дымящуюся беломорину в угол рта. Не болотом, а истинной свежестью веяло от воды. Особую прелесть пейзажу добавляло присутствие на пруду лебедей — как белых, так и черных.

Но конечно особо мил парк Щербакова был детям. Каждое посещение для них становилось путешествием в иной мир, в страну сплошного праздника, в эскимо и леденцов на палочек. Ради этого неделями, а то и месяцами копились деньги. Жалкие копейки, выпрошенные у родителей «на газировку», складывались в коробочку, которую прятали в какой-нибудь укромный уголок. Все для того, чтобы в выходной день гульнуть на всю катушку, что означало — попить ситро, угоститься мороженным — пирожным. И, конечно, посетить аттракцион.

Набор аттракционов был похуже нынешнего: комната смеха, лодочки — качели, цепочные карусели для взрослых и детей. Располагались они на том же «пятачке», что и ныне, но более компактно. Самым «козырным» аттракционом считался «иммельман» — два псевдосамолета, бешено раскручиваемые в вертикальной плоскости, да еще и вращавшиеся вокруг своей оси. Рискнуть «покрутиться» решался не всякий — зато недостатка в зрителях «иммельман» не испытывал.

Бесхитростным детским душам парк Щербакова заменял мультфильмы, «Сникерс» и игровую приставку «Денди». Комнаты смеха хватало, чтобы челюсти свело от веселья. Появление колеса обозрения на рубеже 50-х годов казалось событием глобальным. Циклопическое сооружение вызывало благоговейный трепет, рождало ощущение каких-то невиданных возможностей. Упомянем также о детском пляже, которых тогда был весьма посещаем. Район купания — мелководье, был огорожен понтонами с дощатым настилом. Так заманчиво было для рисковых парней нырнуть с этих понтонов «на глубину»!

Лето 1993 года. Зарос мхом когда-то популярный кинотеатр «Зеленый». Ветшает эстрада, тоскующая без прежних ежедневных концертов художественной самодеятельности. Угас былой ажиотаж вокруг стадиона «Шахтер». На пляже — одинокие энтузиасты, в основном купающие своих ризеншнауцеров. И лишь карусели продолжают свое вечное коловращение. Но по цене 200 купонов за тур желающих проехаться становится все меньше. Кризис жанра! Парк Щербакова медленно погружается в оцепенение.

В эти дни в Украине отмечается 75-летие самого страшного, не считая двух мировых и гражданской войн, события минувшего века — голодомора. Голод 1932-1933 гг. стал исключительным по драматизму и последствиям, он унес миллионы человеческих жизней. По некоторым данным, в СССР в результате голода 30-х годов умерло 12,8 млн. человек, причем большинство из них — в Украине.

Что же послужило причиной столь жестокого, варварского отношения властей предержащих к собственному народу, каким были последствия голода 30-х годов на Донетчине?

Сломать хребет крестьянству

Западные исследователи М.Б.Таугер и Д.Мэйс считают, что урожай 1932 года в СССР не был очень низким, и его количества должно было хватить для населения большей части страны. Однако голод спровоцировали непомерные планы хлебозаготовок, спущенные сверху, и закупки техники за рубежом в обмен на зерно для проведения индустриализации. А между тем, цены на зерно на мировом рынке в те годы упали, поэтому условия этих закупок были крайне невыгодными для СССР. С каждым днем увеличивался внешний долг, более того, в западных странах постоянно раздавались призывы конфисковать собственность у Советского Союза, а других возможностей, кроме как зерном, рассчитываться с капиталистами у Кремля не было. Следовательно, под угрозой находился план индустриализации, а уж этого Сталин и его соратники допустить никак не могли. Осуществленная накануне насильственная коллективизация привела к кризису сельского хозяйства по всей стране, а в конечном итоге — к обнищанию крестьянства и еще больше осложнила ситуацию. Если во время нэпа крестьянство всего Советского Союза за год сдавало от 500 до 600 млн. пудов хлеба, то уже в 1930 году, в первый год коллективизации, была поставлена задача увеличить хлебозаготовки почти в 2,5 раза — до 1 млрд. 375 млн. пудов хлеба! В последующие годы и эта цифра продолжала расти.

Газета Chicago American 25.02.1935

Газета Chicago American 25.02.1935

Наша область побила рекорды расстрелов

В Донецкой области советская власть репрессировала больше 50 тысяч жителей. 2 июля 1937 года Политбюро выдало решение от об антисоветских элементах, в связи с которым были созданы так называемые «тройки». 4 июля НКВД отправляет телеграммы на места: «Взять на учет контрреволюционные элементы» (хотя они давно были «взяты» — муж стучал на жену, сосед на соседа). А 30 июля 1937 года — оперативный приказ по СССР № 00447 (первые два ноля означали «совершенно секретно»): 268 950 человек внесены в план репрессий. Подлежащих репрессиям разделили на две категории: активных антисоветчиков и умеренных. В качестве первых по всей территории СССР следовало расстрелять 75 тысяч 950 человек, а по Украине — 8 тысяч. Конкретно по Донецкой области надлежало истребить 1 тысячу граждан и еще 3 тысячи «менее отъявленных врагов» сослать на 10 лет каторги. И это план зачистки ВСЕГО НА ТРИ МЕСЯЦА и всего по одному из секретных приказов того периода. А были же еще греческая операция, немецкая, на которые издавались отдельные приказы.

Сталіно. Нова лікарня комбінату «Сталінвугілля»

Сталіно. Нова лікарня комбінату «Сталінвугілля»

Величезні перетворення, які сталися за роки радянських п’ятирічок у Донецькому басейні, особливо яскраво видно на прикладі бурхливого розвитку мита Сталіне Сорок років тому, напередодні Жовтневої революції, У колишньому селиші Юзівка нараховувалось всього близько 30 тисяч жителів. А сьогоднішнє Сталіно (так у 1924 році було переімсновано Юзівку) — місто з кількасоттисячним населенням, найважливіший центр вугільно-індустріального Донбасу. І навіть старожилові важко буде знайти серед кварталів нових будинків, нових вулиць і проспектів, бульварів і парків рештки старої Юзівкп з її убогими «каютами» і «балаганами».

У місті зосереджено десятки потужних вугільних шахт,» металургійний, коксохімічні та машинобудівні заводи, підприємства легкої і харчової промисловості. Науково-дослідні та проектні інститути міста успішно розв’язують складні питання механізації трудомістких процесів на шахтах і металургійних підприємствах.

Зростає мережа навчальних закладів. Інженерів шістнадцяти спеціальностей готує Донецький індустріальний інститут, тисячі юнаків і дівчат вчаться у медичному та педагогічному інститутах і дванадцяти технікумах міста.

Населення донецької столиці має всі умови для культурного відпочинку. Тут працюють два великі театральні колективи — театр опери та балету і драматичний театр ім. Артема, обласна філармонія, два ансамблі пісні і танцю. До послуг трудящих численні кінотеатри, бібліотеки, клуби, палаци культури, телевізійний центр, музеї, спортивні бази.

З кожним днем змінюється зовнішній вигляд міста. Лише на житлове будівництво тут щодня витрачається понад один мільйон карбованців.

Росте і квітне чудове донецьке місто, яскраво втілюючи в своєму розквіті найзиаменніші риси радянської дійсності.

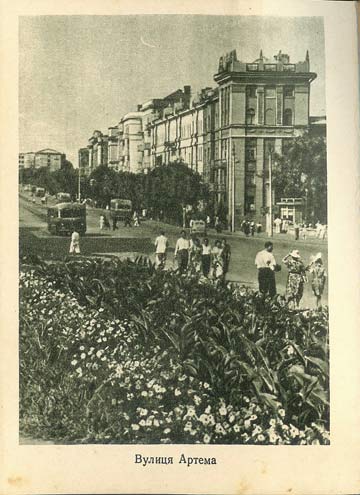

Улица Артема

Улица Артема

При входе на танцплощадку выдавали контромарки. Количество Количество их ограничивалось, и приобрести их приобрести их было иногда весьма даже затруднительной. Действовал принцип: «Кто не успел, тот опоздал». А успевать надо было так — готовиться заранее, едва заслышал музыка — беги со всех ног на призывные звуки оркестра. Успел — хорошо, время с 9 до 11 вечера твое.

Что танцевали? В 50-х была триада «козырных танцев» — вальс, танго, фокстрот. Не утеряла еще было славы знаменитая «Рио-Рита», любили фокстрот «Вишневый сад» (особенно в исполнении Великановой). К числе танцев — фаворитов относился и такой шедевр, как «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» Из вальсов чаще других шли старые добрые «Волны» (амурские и дунайские).

Этот танцевальный набор в стилевом отношении продолжал довоенные традиции. Бурные 60-е взорвали преемственность. На танцплощадке нагло и развязно, ломая установившиеся годами рамки приличий, ворвался твист. Как его осваивали в массах, мы можем судить по хрестоматийному эпизоду из другого, уже советского кинобестселлера «Кавказская пленница». Помните платные курсы твиста, которые вел Моргунов? В жизни действовала приблизительно та же метода. Ребята, стремившиеся быть или слыть «центровыми» старались во что бы то ни стало освоить твист в тонкостях, дабы исполнять его свободно и артистично. Если находился такой маэстро на танцплощадке, ему освобождали место, и все окружающие наблюдали за тем, как он «выламывается», либо с восхищением, либо с издевкой во взгляде.

Столь сложное отношение к твисту и рок-н-роллу вообще весьма характерно для тех лет. С одной стороны, это исчадие буржуазной культуры являлось у нас самым что ни на есть «писком моды», а как таковое требовало и получало усиленное внимание. С другой, твист был трудноусвояем и малопонятен для массового потребления — потому пренебрежительное к нему отношение не только культивировалось свыше, но и самопроизвольно дублировалось низами. В то же время, «золотая молодежь» рок-н-ролл обожала как все, что умеренно отдавало подпольем и диссидентством. Поэтому на своих вечеринках под зажигательный «Rock Around The Clock» еще до появления твиста. Впрочем, и массы постепенно сдались под напором этой заразы, особенно, когда из заморской диковинки он стал родным, доморощенным, когда его запел Муслим Магомаев.

И еще о рок-н-ролле. Приблизительно в 1965 году в парке Щербакова впервые раздались звуки «Битлз». Это была, насколько помнят очевидцы «She Loves You». Добрая половина аудитории «встала на уши», другая полвоина недовольно задымила «Беломором», сгрудившись у ограды в ожидании нормальной музыки. Донецкое вторжение «битлов» стало возможным благодаря энтузиасту, имевшему отношение к организации танцулек в парке. Имени его и должности, история, к сожалению, не сохранила.

Танцплощадок в Донецке было достаточно. Центральной и самой оживленной, пожалуй, всегда оставалась «клетка» в парке Щербакова. Здесь постоянно что-то случалось, часты (по сравнению с другими «точками») бывали драки. Доходило до кровопролития. Впрочем, танцплощадки той эпохи вообще от драк неотделимы. Изобилие слабого пола постоянно провоцировало столкновения. Кто-то с кем-то девушку не поделил, кому-то захотелось покрасоваться перед подругой. Драки вспыхивали неожиданно, захватывали посторонних, выплескивались через ограждения танцплощадок и перемещались на прилегающие территории, но обычно стихали после короткого обмена ударами. Милиция относилась ко всему этому с изрядной долей хладнокровия.

Тот, кто не хотел или не умел драться, мог самоутвердиться другим способом — одевшись с фасоном. Для парней в основном это касалось брюк — «труб» или «дудочек». Одно время бесконечно модными были ярко — красные рубашки. Молодые люди, в них щеголявшие, считались в широких массах где-то даже авангардом. Всеобщее внимание, женское, преимущественно, им обеспечивалось.

Существовала, понятное дело, и женская «танцевальная» мода. Вот как выглядела она на рубеже 50 – 60-х: узкие такие, что и шагу не сделаешь юбки и капроновые или шифоновые прозрачные блузки. Невероятной популярностью пользовались также юбки иного плана: цветастые (цветы обязательно крупные), обязательно с подъюбниками, которые, накрахмаленные до упора, жестко «стояли», придавая самой юбке кокетливую форму колокольчика.

Чтобы уж окончательно разобраться с одеждой, упомянем о совершенной неотразимости, которой обладала военная форма. На морячков девочки вешались огромными гроздьями. Престижным считалось также пройтись под руку с летчиком. Во всем этом была сверхзадача — «чтобы подруги сдохли от зависти». Так повелось с послевоенных лет, когда преклонение перед военными было сродни культу. В 60-х романтика армейской службы еще мутила голову молодежи.

Собственной танцплощадкой обладал, наверное, каждый микрорайон. Очень хорошей репутацией пользовался, например, «пятачок» у входа в Путиловский парк. И музыка здесь исполнялась качественно, и публика подбиралась как-то поприличнее, несмотря, на, казалось бы, дикость и первозданность окружающей среды. Здесь, вспоминают завсегдатаи, царила атмосфера, даже близкая к доброжелательной. Не то, что на расположенной неподалеку (сквер нынешнего Киевского райисполкома) танцплощадке, где главной достопримечательностью являлось мощное дерево, по капризу устроителей в самом центре круга.

Конечно, новостройки своими танцплощадками обзаводились не сразу (хотя этот процесс, как правило, не затягивался). Но для особенных любителей сие не было серьезной преградой. Например, обитатели поселка шахты «Октябрьская» во второй половине 60-х ходили на танцы к Путиловскому парку. Именно ходили, троллейбус 10-го маршрута тогда еще не был запущен.

Зимой танцы переносились в помещение. Распахивали свои широкие двери дворцы культуры и клубы, куда вместе с порциями морозного воздуха вваливались шумные розовощекие компании в цигейковых шубах и «москвичках». Кроме того, что действие происходило под крышей, зимние танцы от летних не отличались ни содержанием, ни нравами.

Более возвышенным мероприятием кое-кто числил танцевальные вечера, организуемые в театре оперы и балета. Но возвышенным в них было только место проведения. Не «Жизель» здесь танцевали и не «Щелкунчика». Возможно публика ходила сюда слегка почище. Хотя в этом плане бывали всякие варианты. Довелось побеседовать с героиней одного эксцесса. Именно на танцевальном вечера она была приглашена на тур вальса молодым человеком с внешностью светского льва. Познакомились, разговорились. Лев сказался будущим режиссером, стажером донецкого театра, киевлянином, и выразил готовность повести новую знакомую по оперным кулуарам. Девушке предложение показалось заманчивым. Пошли по кулуарам, попали в какой-то тупик, где светский лев не замедлил превратиться в полового гангстера. Хорошо, что девушка не растерялась, ей удалось отпихнуть сластолюбца от двери и выскочить в коридор, оказавшийся людным. Вот такие вещи случались в самом эпицентре культуры и искусства.

Что уж там говорить о периферийных танцплощадка. Тон частенько задавала откровенная «блатота». Девушке за отказ танцевать с незнакомцем случалось нарываться на угрозы типа «живой сегодня домой не уйдешь». Что делать — приходилось покидать танцплощадку окольными путями, приходилось бежать со всех ног под родную крышу с сердцем, поминутно замиравшим в стразе неминуемых побоев, а то и ножа. Далеко разносилась в вечерней тишине отчаянная дробь девичьих каблуков…

Танцплощадки были одним из немногих мест, где вопросы любви и даже, господи, секса, не выхолащивались. Здесь они существовали жизненно — конечно, в развитии, а не тут же, в окрестных кустах. Танцплощадки очень активно выполняли роль флирт — вернисажа. Сколько знакомств здесь завязалось — не счесть, а кое-какие ведь и до свадьбы довели. Правда, стыдливое восприятие предмета в стране Советов вносило коррективы в свойственные танцплощадкам любовные игры. По законам стаи, заигрывание молодому человеку полагалось начинать с «облома». Пример. Девушка приглашается ан танец, пропускается «в круг», а юноша за ее спиной ныряет в толпу. Девушка, оставшаяся одна, под перекрестным огнем насмешливых взглядов чувствовала себя раздетой догола. Такой вот был молодецкий кобеляж. Вспомним также эпизод из фильма «Начало», диалог между Куравлевым и Чуриковой на танцах: «Девушка, вы танцуете?» — «Танцую» — «А я пою!». Поведение, строго соответствующее схеме «чем больше женщину мы меньше», которая, как известно, залог успеха в любви.

Но, несмотря на все негативные моменты, танцплощадка обладала для девушек огромной, всесокрушающей притягательной силой. Они, все-таки именно они, составляли суть и смысл этого явления. Из-за них танцы жили полнокровной жизнью, из-за них разворачивались стержневые коллизии. Поэтому даже молодые мамы искали любого удобного повода, чтобы вырваться на танцы. Поэтому к первому «выходу в свет» готовились месяцами, разучивая танцы дома под радиолу. Поэтому и томились девичью души в ожидании вечера. С утра начинали подспудную подготовку, завивали волосы и порой не на бигуди даже (за неимением оных), а на доисторические папильотки. Гладили выходные наряды. Обманывали себя, думали — нет, сегодня не пойду, зачем это надо, чтоб мать опять с ремнем встречала. Но лишь раздавались призывные звуки оркестра и сомнения отбрасывались прочь, и девочки со всех ног неслись туда, где начиналась Настоящая Жизнь.

Свежие комментарии